Tomado del muro de Julián Vences

Primera parte

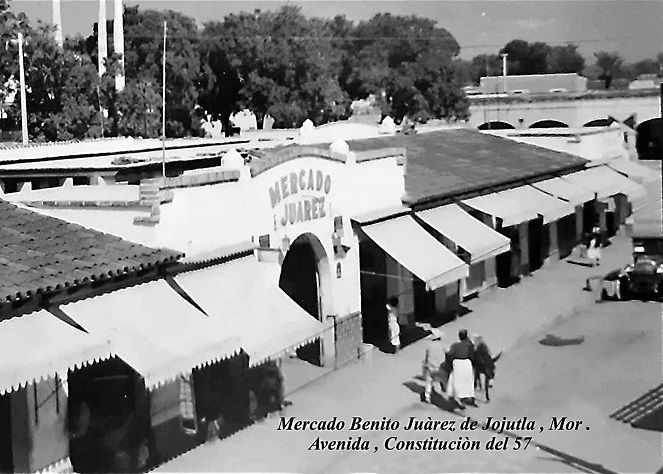

Foto compartida por Elvia Bertha Ramírez Ocampo. Original del archivo de Jesús Zavaleta Castro.

Recordé a don Manuel Betanzos Legaspi, fallecido hace dos años a la edad 102 años de edad. A continuación, un extracto de lo que me relató:

—Ten veinte pesos para que vayas a ver a mi compadre —me dijo mi padrino Hilario Chagoyán, allá en Córdova, yo tenía 12 años de edad, nos había abandonado luego de que murió mi mamá—. Lo encuentras en el mercado de Jojutla.

Me indicó cómo viajar en tren: «En la estación de la colonia Esperanza tomas el que va para Huamantla, ahí trasbordas a Puebla, de Puebla te diriges a Cuautla, de Cuautla te vas a Jojutla».

…Me urgía encontrar a mi papá …Ansiaba verlo porque era mi padre, porque me hacía falta su cariño, que me abrazara, que me consolara. Era yo sangre de su sangre.

Como andaba con la pata a raiz, antes de sacar el boleto, me compré unos huaraches tejidos, suaves y bonitos; pagué siete pesos con sesenta centavos. Mi equipaje era una bolsa colorida de ixtle; dentro traía un par de calzones de manta, una camisa y un pantalón. En pasajes hasta Jojutla me gasté como once pesos y tres en tamales, atoles, enchiladas y una que otra golosina.

Un 13 de febrero de 1928, la víspera de San Valentín, llegué a la estación de Jojutla como a las seis de la tarde. Caminé hacia el centro por la vía del tren de mulas —propiedad del español Francisco Calderón— en el que acarreaban arroz al molino San José. «Órale Valeco» oí que alguien le gritó al conductor de ese tren. Sobre la calle principal, de terracería, que en ese tiempo no se llamaba Constitución de 1857 sino Ignacio Manuel Altamirano, afuera de una fonda, en el preciso lugar donde ahora vivimos, recostada en una mecedora de mimbre, una anciana tomaba el fresco.

—Señora, buenas tardes, me puede decir dónde está el mercado.

Al ver mi cara de fuereño, la mujer me soltó una retahila de preguntas.

—¿Cómo te llamas?, ¿de dónde eres?, ¿cuándo llegaste?, ¿qué buscas?

—Me llamo Manuel Betanzos Legazpi, vengo de Córdoba, Veracruz, busco a mi papá Juventino.

—¡Ah!, entonces eres sobrino de Pillo y de Glafira.

—A ese tío no lo conozco, pero a mi tía Glafira sí, porque ella nos visitó varias veces en Córdoba.

La anciana, primera amistad que hice en Jojutla, se llamaba María Ocampo, la madre de la señora Lolita.

— Allá en la esquina —con la mano extendida me señaló hacia donde el sol estaba a punto de morir— hay unos arcos; ahí inicia una calle empedrada nombrada Virginia Fábregas, por allí llegas a las carnicerías.

El lugar que me indicaba es donde hoy es la tienda Neto y antes fue Elektra. En esos arcos, propiedad de las señoritas Vergara, los sábados, se instalaban los que venían de las rancherías a vender ocote, leña y carbón. En ese lugar también estaba la fonda de doña Margarita, mamá de Josefina, la del hotel México, y de otra muchacha que declamaba muy bonito.

Aunque ya estaba casi oscuro, a veinte metros de distancia, desde la acera de enfrente, distinguí a mi padre con sus enormes bigotes de zapatista. Su casilla, en la mera entrada, se alumbraba con una temblorosa llama de candil. De su mano izquierda colgaba una tira de cecina; con la mano derecha empuñaba una daga y cortaba la carne para pesarla.

—¡Papá! —grité con gran gozo, sin preocuparme que la gente me oyera.

—¿A qué viniste? Regrésate a tu pueblo, vete con tu raza.

Y a llorar se ha dicho. Mis cachetes ya estaban acostumbrados a servir de resbaladilla de las saladas y abundantes lágrimas. Era yo de lágrima veloz. Jamás me imaginé que mi padre me echara esa cubetada de agua helada. En lugar de que me abrazara, de que le diera gusto verme, le dio coraje, me regañó. Lo miré tan fuera de sí y con ganas de tundirme a golpes, pero se contuvo, quizá por el qué dirá la gente.

En eso, para mi fortuna, aparece mi tía Glafira y oye la maltratada que me había dado mi papá. Traía la canasta colgada del brazo, lucía unas trenzas largas.

—¬Manuelito, ¿qué andas haciendo por acá? ¿Cuándo llegaste? —¬¬Me abrazó con harto afecto.

—¬¬¡Qué ingrato eres Juventino! ¿Cómo puedes tratar así a tu hijo? ¿Por qué le haces esos desprecios?; pobrecito, te viene a ver de tan lejos, tanto que ha sufrido —¬¬llorando, reclamó mi tía.

Yo no paraba de llorar. Me consoló diciendo que me quedaría con ella. Su casa —en realidad era de su tío Tomás Rosales, esposo de Isabel Barrios— quedaba a un costado de la Iglesia de Nexpa, enfrente de donde hoy es sanatorio.

Ah jijo, mi tía tenía seis escuincles de dos maridos. Juvencio Bello el más chiquito y rete chillón. Se había casado jovencita con José Ocampo, de Tilzapotla, con él engendró a Indalecio y a Guadalupe que estaba medio bizco. Me tocó dormir con Lupe, en un catre de lona. Yo cargaba una terrible mortificación: me orinaba en la cama.

Al otro día, temprano, mi tía entró al cuarto a despertarme. Mi primo, gimiendo, me acusó de que lo había meado. Nomás meneó la cabeza al verme empapado.

—Párate y cámbiate. Ve a la esquina de allá atrás, en la calle Guerrero, le dices a don Agustín Sánchez que vas por la leche, que eres mi sobrino.

En lo que don Agustín me despachaba la leche vi que en la pared colgaba una guitarra.

—¿Usted toca la guitarra?

—No. Me la dejaron empeñada. Lleva meses ahí, empolvándose.

—¿No la vende?

—Sí, en veinte pesos. ¿Te interesa?

—Me interesa, pero no tengo ni un centavo.

—¿A poco sabes tocarla?

—Sí. Me gusta. Viera cómo ansío tener una propia.

—Pues llévatela, te la dejo en dieciocho pesos. Me la vas pagando como puedas…

Regresé a prisa, deseoso de enseñarle a mi tía lo que yo sabía hacer. Antes de que le explicara lo de la guitarra, mi tía me tendió una taza.

—Tómate este remedio. Tú te cargas en el estómago un enfriamiento. Con esto te compondrás. Te hice este té de canela, hinojo y tomillo mezclado con miel de abeja.

Le hice gestos al brebaje; no quería tomármelo.

—Si no te tomas el remedio, hay otra solución: en la noche, antes de dormirte, te amarraré tu cosa esa con una liga. ¿Eso quieres? No me quedó de otra que empinármelo de un jalón. Y santo remedio, me curé para siempre.